「きりたんぽ」の誕生と、郷土料理に至る系譜

「きりたんぽ」の誕生

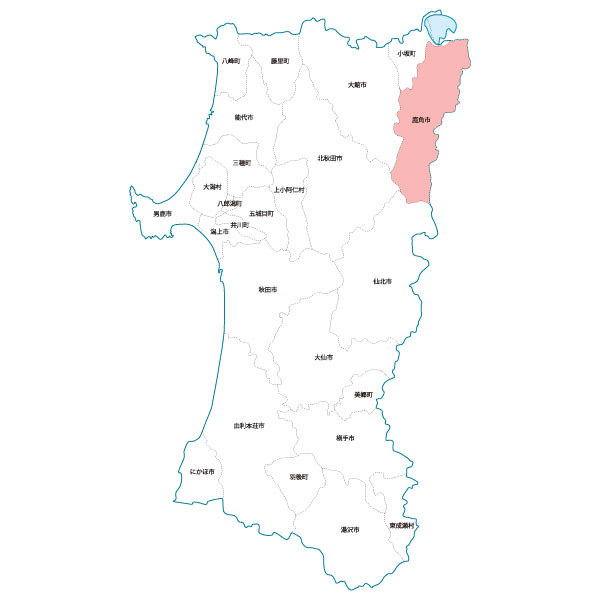

「きりたんぽ」の発祥については諸説ありますが、220年以上前に奥羽山脈の北方にある山深い秋田県鹿角(かづの)地方で生まれたという説が有力です。

農業に携わる傍ら、鉱山精錬所の坑内で使う木材を切り出す「きこり(山子・樵)」が山中で食べる保存食がその始まりだとされています。「きこり」は夏に木材を伐採し、冬は伐採した木材を雪道で運搬する重労働です。そのエネルギー源として生まれたのが、杉の串にご飯を巻き付け焚き木で温めた二尺余りもある「たんぽ焼き」です。「きこり」は、山小屋で素焼きした「たんぽ」に、山椒味噌やクルミ味噌などをつけて食べたようです。昔から「きこり」たちは、山に常備する食のことを「たんぽ焼き」と呼んでいました。

「たんぽ」の元祖は、巨大なおにぎりだった

山仕事は体力を必要とする男の仕事です。

山仕事の折に、お櫃(ひつ・ご飯を入れる器のこと)の蓋(ふた)を使ってご飯をおにぎりの形に整えて大きなおにぎりを作り持参していました。

そこで、冷えたおにぎりを温めて食べる方法はないかと思案し、木の棒に巻き付けたところ二尺(約70㎝)もある「巨大たんぽ」が出来上がり、それを焚き木で焼く「巨大たんぽ焼き」が生まれました。

機械が発達していなかった時代に、エネルギー源として先人たちが知恵を絞り、生まれたのが「たんぽ焼き」だったわけです。

「きこり」と「マタギ」

山村に暮らす「きこり」や「マタギ(狩猟を専業にする人)」は、大きなおにぎりの「巨大たんぽ」を自ら作りました。

「きこり」と「マタギ」の違いですが、「きこり」は一定の場所に住んで働く定住生活なのに対し、「マタギ」は、焼き飯や乾飯(ほしいい)、煎り豆などで飢えをしのぎながら獣を追って山野を歩きまわる移動生活という点です。

諸説ありますが、紀行家の菅江真澄氏の記述から、現在のきりたんぽに繋がる「二尺のタンポ」を考案したのは、「きこり」だったのではないかと佐田商店は考えています。

「きりたんぽ」の名前の由来

串に飯を握り付けた二尺の「たんぽ焼き」は、「蒲(がま)の穂※1」に似ており、短い穂の意味の「短穂(たんぽ)」と呼ばれるようになったようです。

※1蒲(がま)の穂とは

ガマ科の多年草で、池や沼に分布し、水中に地下茎をのばして生長し、葉の高さは1~2mになる植物で、茎の先に花や実が群がりついたものを穂と呼ぶ。

明治時代になると鍋料理に切って入れることから「切りたんぽ」と呼ばれるようになり、現在では「きりたんぽ」を全体の表現する総称になりました。

「きりたんぽ」の食文化とその発展

きりたんぽは北秋田の鹿角(かづの)地方が「発祥の地」とされ、隣接地の大館ではハレの日の家庭料理として食されてきました。当時家庭には囲炉裏があり「たんぽ焼き」が鍋料理として普及していきます。

その一方、秋田市は経済の中心地であったため、「たんぽ」は戦後の経済成長と共に料理屋が中心となって提供し、秋田の名物として発展していきました。

鹿角(かづの)は昔から鉱山で栄えた大消費地で、明治20年頃には酒造業や麹業者が数多く立地する地域でした。明治初期に「きりたんぽ」は秋田・大館の新米の収穫時期にハレの日の名物料理として振舞われ、鍋料理として普及していきます。当時大館では※1黒鉱ブームの鉱山景気が活況を呈し、たんぽ会を通じて仕事の情報を交換し、また親戚縁者への振舞い料理として広がります。

※1黒鉱(くろこう)とは

黒鉱(くろこう)とは、日本海側で採掘される外見が黒い鉱石の呼び名で、亜鉛や鉛、銅などにする鉱石として広く採掘された。

秋田市は県都であるため企業が数多く、消費活動が盛んなこともあり、明治45年頃には「きりたんぽ鍋」が各料理屋でも振舞われるようになります。昭和20年頃からは秋田県の名物料理として宣伝されるようになりました。昭和26年頃からは家庭料理としても普及を始めます。

きりたんぽが本格的に秋田の郷土料理として知名度を高めたきっかけは昭和36年に秋田で開催された国体でした。

「まごころ国体」として行政の働きかけにより民泊が活用され、そこに宿泊した国体関係者や報道機関により、秋田の郷土料理としてきりたんぽが全国に広がるようになります。

国体を契機に料亭濱乃家の先代の主人竹島武知氏の声掛けで、秋田市内の料亭組合12件が「きりたんぽ」を料理の一品に加えることで結束し、和食業界が追随しました。

これまで呼ばれていた「タンポ鍋」や「名物きりたんぽ」などの名称を「郷土料理きりたんぽ」の鍋料理として定着させることにより、食文化へと発展してきました。

昭和60年代には流通の大転換で宅配便が登場し、秋田の食文化である「きりたんぽ鍋」が全国に配送できるようになり、より多くの方々に知っていただく機会になったのです。

参考文献

『菅江真澄遊覧記』1~5 菅江真澄 ・内田武志 ・宮本常一 平凡社

『鹿角方言考』 大里武八郎 鹿角方言考刊行会

郷土史研究家 関 久 氏の論文「キリタンポ論」

比内地鶏の誕生

比内地鶏の貢献

秋田県比内地区は昔から比内鶏の飼育で知られていました。

その地鶏は純粋な東北型日本地鶏ですが、絶滅寸前の危機を迎えていたため、昭和17年に学術的な価値からも秋田原産種の地鶏として比内鶏が国の天然記念物に認定されました。

比内鶏は天然記念物なので一般には食べることができないため、昭和48年に比内町の町長、千葉久右衛門氏(当時)の声かけで、秋田県畜産試験場の本郷直喜氏(当時)が中心となり、比内鶏の雄とロードアイランドの雌とを掛け合わせた一代交雑種の「比内地鶏」が誕生し、一般にも食べられるようになりました。

比内地鶏を使った出汁(ダシ)の旨味は「きりたんぽ鍋」によく合い、「きりたんぽ鍋」に欠かせない食材となり、比内地鶏はその知名度を上げていきます。

肉の組織がキジや山鶏に似て、油がきめ細かい比内地鶏は、かみしめるほど旨味と香気が出ます。

当初は肉質が固く「きりたんぽ鍋」の出汁にはよくても、焼き鳥などへの汎用性は少ないとも言われました。しかし10年以上の研究を経て、野趣あふれる臭みや硬さを克服し、高いレベルの飼育・生産方法によって、比内地鶏は全国に市場を広げることになりました。